犠牲ということ

75歳のミリエル神父は10歳下の妹、その妹と同年代の召使の女性マグロアールを連れて、フランスのデ-ニュという町で司教の役に就きました。

一方、ジャン・バルジャンは、地方の貧しい家庭に生まれて、幼いころに両親を失ったため満足な教育が受けられないまま、庭師の職につきました。男女7人の子供を抱えた姉夫婦の家に身を寄せて生活していましたが、姉の夫が病気で亡くなると8人の家族の父親代わりになり、25歳のバルジャンに重い責任がのしかかりました。

彼は、伐採の仕事のほか、何でもしましたが、一家は食べるものにも困るほど困窮します。ある夜、バルジャンはパン屋から一斤のパンを盗んだ罪で裁判にかけられて有罪となり、鎖をつけられて強制労働を課せられました。彼は数回にわたって脱獄を試みたために刑期が伸び、19年後にようやく釈放されました。一つのパンを盗んだだけなのに。もともと正直者で勤勉な人間でしたが、理不尽な刑、絶望的な日々、過酷な強制労働で、心は病み、社会を恨み、神をも憎んでいました。

そのバルジャンが刑期を終えて、わずかな荷物をザックに入れて、みすぼらしい格好でデ-ニュに来ます。空腹で疲労困憊の彼は宿を探しますが、身なりや犯罪者だという噂(うわさ)によってどの宿屋でも強い口調で断られます。

夕食の頃、司教の家では、マグロアールが噂(うわさ)を聞きつけていました。危険な男が物乞いをしているので用心するよう聞いたと司教に伝えます。

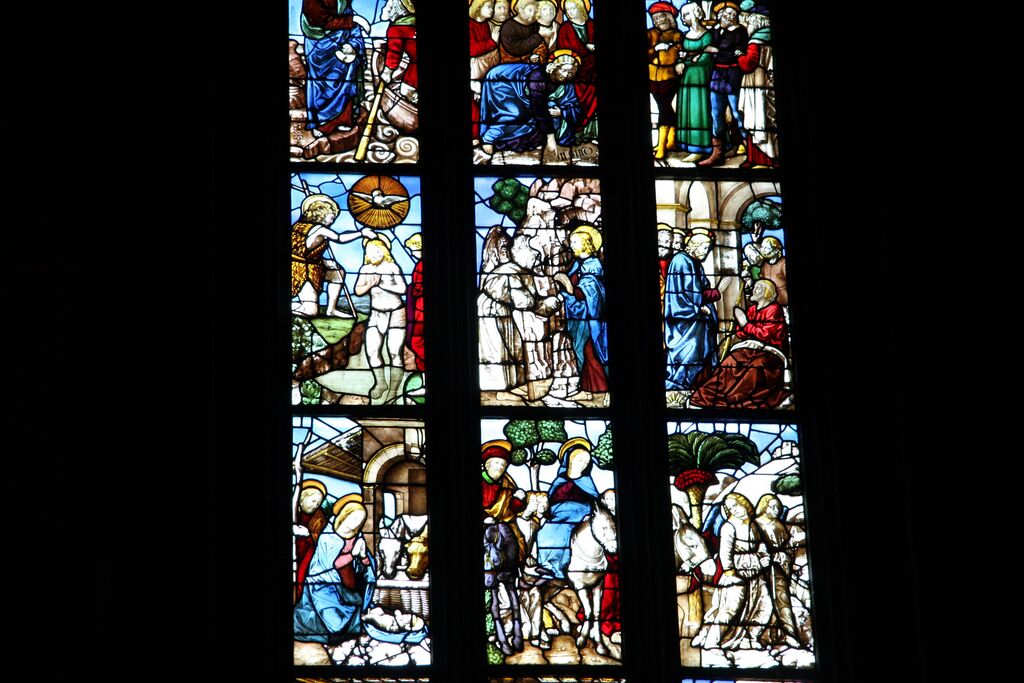

ちょうどその時、激しくノックする音が聞こえ、ドアを開けると、バルジャンが立っていました。不気味な眼光と身なりで、「俺は長い刑期を4日前にるよう終え、ようやく歩いてここに来た。疲れ果てているのにどこにも泊めてもらえない。どうかここに泊めてくれ」と言います。

司教はマグロアールに、夕食を供するための食器を用意しなさいと言います。しかし、バルジャンは信じられず、「俺を信じるなんて奴は一人もいない。でも招き入れるのか」。そして、司教はマグロアールに寝具も用意させます。バルジャンは感謝する一方、「俺が殺人犯でないとなぜわかる」と司教を挑発します。司教の言葉は「神にお任せしています」。

ところが、バルジャンは深夜に目覚めて、混乱し、いろいろと迷った挙句、銀の食器を盗んで逃げてしまいます。翌朝、マグロアールは銀食器が盗まれたことに気づいて司教に伝えます。まるで、あんな男を泊めたのが悪かったとたしなめるように。司教は言います。「あの食器は我々のものだったろうか、貧しい人々に上げるべきものだったのだ、あの男も貧しい男だったろう」。

朝食後にノックする音がして、3人の警察官がバルジャンを連れてきました。司教はバルジャンに「やあ君か、食器のほかに銀の燭台(しょくだい)も持っていけと言ったのになんでもっていかなかったのだ」と言って燭台も差し出します。警察官は、「では、こいつの言ったことは本当なのですか」と言い、バルジャンは釈放されます。

ただ、どうでしょう。ミリエル神父は、ローマから教会の大切な財産を与えてしまったことで責任を問われるかもしれません。その意味でも犠牲を払ったのです。

この出来事から、バルジャンに決定的な変化が始まります。まだ、悪い面が現れるのですが、最終的には本来の正直者で勤勉なバルジャンになり、遠く離れた町でやがて事業にも成功し町に寄付をしたり、市長に推されたりします。これは、フランスに生まれた作家ユゴーが、1862年に発表した「レ・ミゼラブル」です。

さて、次は現実です。同じ1800年頃に新潟県の山で、年を取った僧侶が五合庵という庵(いおり)の中で一人寝ていました。夜中に泥棒が庵に入ってきましたが、目ぼしいものがありません。仕方なしに僧が寝ている敷布団を引いて奪おうとします。僧はさっきから寝たふりをしたまま、寝返りを打って泥棒が盗みやすくします。こんなものまで盗むのだから相当困っているのだろうと僧は泥棒の仕業に同情したと言います。

僧は詩を作ることと手毬が上手で名筆です。書の練習が必要ですが、托鉢で生活しているため収入はなく紙も墨も限られているために、空中に指で字を描いて練習するのです。その僧の名前を良寛と言います。

彼は名家の商人の家に生まれましたが、彼の父親は、事業に失敗したこともあって、川に身を投げて自死しています。良寛自身も商売にはまったく向いてはいませんでした。だから僧侶になり、代わりに事業を継いだ弟も失敗してしまいました。

同じく1800年代に因幡の国に農業を営む源佐という男がいました。自宅の敷地においしい実をつける柿の木がありました。その柿を取りにくる人がおり、息子の竹蔵が茨(いばら)を巻き付けました。「竹蔵や、人の子に怪我をさせたらどうするのだ」と言って、茨をはずして代わりに梯子(はしご)を掛けました。

竹蔵は「梯子置いとけばなんぼでも取られる」と反対します。源佐は「人が取ってもやっぱり家の者が余計食うだろう」。

また、畑に大豆を植えているのですが、そこに知らぬ馬子が馬を入れて食わしています。それを見た源佐は「馬子さん、先の方にもっといいのがあるから食わしてやんなさい」と言います。源佐は妙好人(浄土真宗の悟りを得た信者)といわれます。竹蔵は、統合失調症になり、源佐はよく看病しましたが、源佐より早く亡くなりました。

二宮金次郎は、地元に帰る弟子に自分の経験に基づく教えを授けています。「家の鍬(すき)が壊れ、隣家に『鍬を貸してください』と言ったところが、『今、この畑を耕して菜を蒔こうとしているところだ。だから貸すわけにはいかない』と言われた。金次郎は、『ではこの畑を耕してあげましょう』と言って耕し、『ついでに菜の種を蒔きましょう』と言って蒔き、その後に鍬を借りた。その時、隣家の老人は『鍬だけでなく、何でも困ることがあったら遠慮なく申し出なさい』と言った。このようにすれば、何事もうまくいくものだ」。

「お前が国に帰っても、夜寝る間を惜しんでわらじを作り、わらじの切れた人にやったならば、もらった人が礼を言わなくてももともと寝る暇で作ったものだから、それまでのことだ。礼を言う人がいればそれだけの徳だ。また、一銭でもくれる人がいればそれだけの利益だ。この道理をよく覚えておけば何事もできないことはないはずだ」。

また、「熊のような獣は全部、手が内側にしか向けられない。自分の方にかき集めることしかできないが、人は手でものをさし出せるように相手側に向けることができる」、差し上げることができると言います。そんな金次郎でも、仕事に疲れ、辞表を書いたり、3か月ほど失踪したことがあります。

また、小田原の栢山(かやま)の善人と言われた金次郎の父親は、洪水で田畑を失い、病気で早死にしました。

マザーテレサは犠牲という言葉をよく口にしました。犠牲をささげるというように。ミリアム神父も良寛も源佐も金次郎も、自分のものや働きや心を犠牲にして差し出しています。自分に損になるようなことをあえてしています。それらの行為に対して周囲の者は押しなべて否定的です。もっと、自分が損しないように注意すべきだと考えています。それはそれで間違いとはいえないでしょう。

マザーテレサの払った最大の犠牲は、修道院に入るために最愛の母親と今生の別れをしなければならなかったことです。

偉人たちのしていることは常識を超えているから行動の理由がわからないのです。彼らは犠牲をささげることから喜びを得ているのです。私たち一般人も時に犠牲を捧げる時がありますが、恩着せがましかったり、警戒したり、損得を考えたりしがちです。困難なことですが、時に快く犠牲を捧げることで、人の心に奇跡の灯をともすことがあるかもしれません。人を変える力があるからです。しかし、逆にまったく無駄だったということも多くありましょう。それはそれでいいでしょう。(2025年5月)