死なないでいる理由

宮沢賢治は、「農民芸術概論綱要」で次のように述べています。

「世界がぜんたい幸福にならないうちは個人の幸福はあり得ない」

つまり、賢治が幸福になるためには、世界のすべての人が幸福であることが必要になります。つまり、賢治の幸福の実現は非常に困難なことが予想されます。

こういう感覚は、賢治だけでなく多くの人にあります。不幸な人を見ると同情したり、辛くなったり、ユニセフに寄付したりします。テレビで、飢餓に苦しむ子供とか、戦争で別れ別れになった家族を見たり、拉致された子供などのことを知ったりすると、いたたまれない気持ちになります。詩人のように感受性の豊かな人ならばなおさらでしょう。

私たち精神科に携わる者も精神科の患者さんのさまざまな不幸を見て苦しみます。また、精神科患者の不幸の特徴は、他の多くの人がその悲惨さや真実を理解しにくいことです。

それは、自分の見方で患者さんや患者さんの行動を見てしまっているからです。これが、最大の不幸です。しかも人はそのことに気が付きません。それは精神科の仕事に携わる人でも、周囲から意見を言う人でも同じで、本当の苦しみを理解するのは難しいのです。そればかりでなく、自分がわかっていないということがわからないのです。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

人間は生きていると、どうしても後ろめたいことの一つや二つを持ちます。完全にクリーンには生きられません。例えば、自分や会社のためにより多く儲けたいと思えば、何らかの操作をして客の利益を損なってでもそうするかもしれません。客という人間を大切に考えるということは、取り分を妥当なものにして、それ以上、欲張らないことでしょう。また、欲張らなくてもいいように準備することですが、凡人にはなかなかできません。

より多く儲けようとするのは、どこかおかしい。人は悪いこと(いろいろな意味で人を傷つけること)をすると、意識しないようにしても、無意識は悪いことをしたことが明確にわかっており、その中に塵のような、膿のようなものが確実に溜まり、そのうち、瓦解する日が来てしまうかもしれません。

どうにもならない状態で、罪悪感を抱いている人に対して、それは悪いことだと責める人がいます。正義の旗印の下に。しかし、それは、死刑執行人に「人を殺すべきじゃない」と言って責めるのと同じです。人の傷口をえぐっていても人はわからないのです。イジメと同じ構造です。逆に自分は正しいことをしていると思っているのです。それは、自分の中のどろどろしたものを投影しているだけなのですが、その時だけ、少し心が休まるのです。

人間は支え合い、協力しなければ問題の解決はできないと思います。だから、自分の立場から非難しても、叱責しても、指導しても、多くの運動は実を結びません。リンカーンは、2回目の大統領就任演説で、「すべての人に悪意を持たず・・・」と言いました。そして、変えることができました。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

松下幸之助が、経営者たちに述べた講演会で、「ダム式経営」(十分な資金を貯めること)について話したのですが、多くの社長が笑ったそうです。「そんなことはわかっている。それができないのが問題だ」と。稲盛和夫は笑わなかったそうですが、松下や稲盛のように、不自然な作為を用いなくても、ダムができるほどの卓越した商品を生産し、松下の言うように適正な値決めができる才があればよいのでしょう。

しかし、それほどの才覚も努力もないのに、無理してため込もうとするとおかしなことになります。才覚がないのは恥じる事ではありません。問題は、才覚も努力もないのに欲張ることです。できないのなら、小さな堰(せき)程度で我慢する方がまっとうでしょう。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

明治の精神科医、呉秀三は、精神病者が我が国に生まれた不幸について述べています。呉は、その苦しみがわかる稀な人でした。ただ、そのことがわからない弟子の弟子たちは、呉の銅像を打ち捨てたままにしていました。

われわれ後進の精神科医たちは呉のことがわからないばかりか、精神病者の苦しみがどれだけのものか、自分が分かっていないということがわからないのかもしれません。それが、現代の精神医療の不幸です。いや、ずっと前からの不幸です。自分がわからないことをわかっている人の代表はソクラテスなので、そう簡単なことではありません。ソクラテスの清廉さを理解するのも難しいので、さらに簡単なことではありません。らくだが針の穴を通るほど難しいことかもしれません。

では、わからないと何が起こるのでしょうか。わからない人は、自分の価値観で、自分の思考の範囲で、自分と同じように他者をみるのです。それで、評価し裁くのです。それが正しいと思うのです。それが、いいとか悪いとかの問題でなく現実です。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

賢治は続けます。

自我の意識は個人から集団社会宇宙と次第に進化する 。この方向は古い聖者の踏みまた教へた道ではないか。 新たな時代は世界が一の意識になり生物となる方向にある。 正しく強く生きるとは銀河系を自らの中に意識してこれに応じて行くことである。 われらは世界のまことの幸福を索ねよう。 求道すでに道である。

求道という言葉がでてきますが、お釈迦様は、世界の事をまるで知らされずに、シャカ族の王子として人の不幸を見ないようにされていました。しかし、ある時、城の外に出て、人々の不幸、生老病死を目の当たりにするわけです。お釈迦さまも、世界の皆が幸せになれないうちは自分も幸せになれないということになってしまったのです。

ブッダの解決法は、修行による悟りを追求することでした。仲間と苦行を続けるのですが、一人脱落してしまいます。それから気が付いたのは、不幸の原因です。悩みが生じる連鎖に気が付いたのです。それによって、自ら克服し、人が不幸なのは、間違った認識から来るのだということがわかったのです。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

さて、死なないでいる理由。「人はなぜ死んではいけないのか?」という質問がありました。いろいろな哲学者とかが答えたと思いますが、それぞれの答えがあってよいと思うのですが、次のようにも考えられます。

「人はなぜ死んではいけないのか?」という疑問が気になったり、それが頭から離れなかったりすること自体が問題です。青年がときどき考えるならいい、しかし、そればかり考えて離れられないのなら、それこそが問題です。

解決は、そのような問いが意識されないように生きることです。質問に答えるのでなく、質問自体を意味のないものにしてしまうのです。

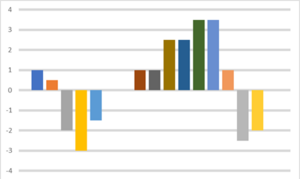

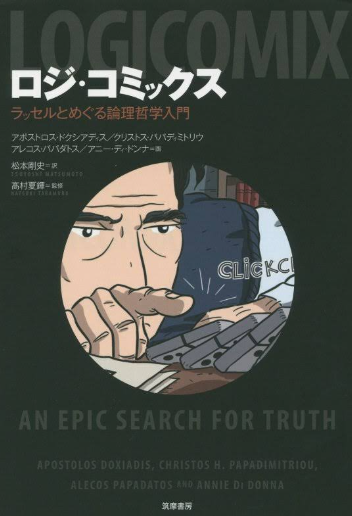

それには、どうしたらよいか。バートランド・ラッセルは、外部への興味、関心だといいます。彼は、自分が強い自殺念慮から復活できたのは、数学に強い興味を持ったからだといいます。また、彼は、庭を荒らすウサギとの闘いを続けている庭師や井戸掘りをする怪力の大男を例として挙げています。賢治の場合は、おそらく詩や童話を作ることでした。

不思議なことですが、それは好きなことや楽しいことでなくてもいいのです。庭師はウサギを好きではありません。悩まされているのです。井戸掘りの男も硬い岩石とギリギリで格闘しています。

ですから、生きるための手段は、関心のあることを追求すること、それは、人に迷惑を掛けるのでなければ奇抜なものでもよいこと、それほど楽しいことでなくても、これをやるまでは死ねないとか、毎日の義務のためにしかたなしにやらざるを得ないことでもいいのかもしれません。

私の記憶の中にある映画の中の残像。その中年の女の人は、ほとんど死んでいるのです。でも、家族のために焼き飯を作っているのです。

質問自体を意味のないものにしてしまうというという方法は、ほかの場面でもあります。

統合失調症の患者さんの被害妄想の例を挙げましょう。「誰かが自分を監視していて、大切なものが漏れてしまっている」という妄想があるとして、治療の結果、解決する場合です。この場合、「その考えは間違っていました。監視されるとか漏れるとかはありません」というのではなく、通常の解決は、それを語らなくなるということです。問題が意識されなくなるのです。実に面白いですね。病識の認識につながることですが、これほど病識ということの理解は難しいのです。

2025年8月